诺贝尔说:“生命,那是自然付给人类去雕琢的宝石。”

人,最宝贵的东西是生命。因为生命属于人只有一次。

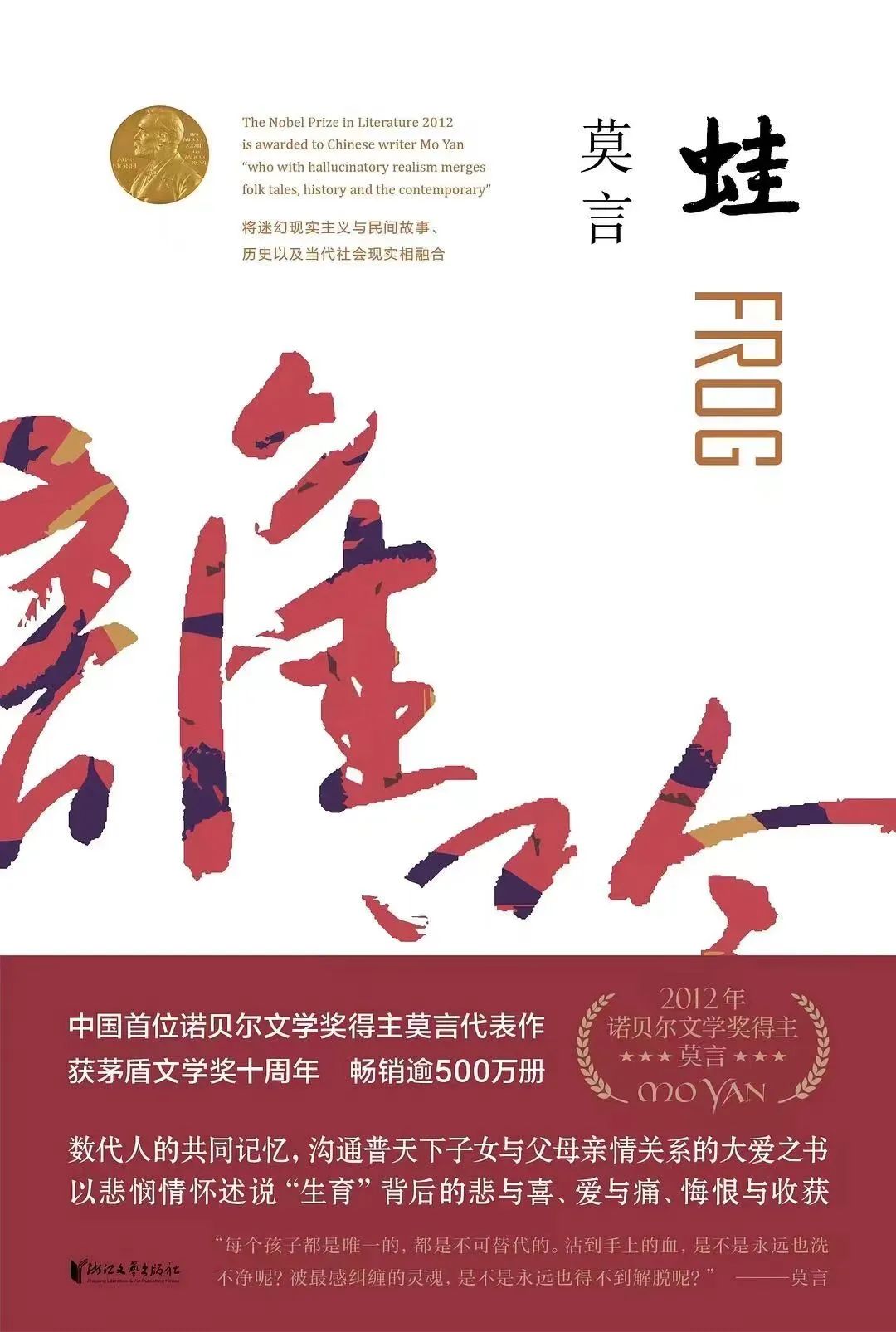

首位中国籍诺贝尔文学奖获得者莫言的长篇小说《蛙》,就是一曲关于生命的赞歌。

《蛙》首次出版于2009年12月,于2011年获得第八届茅盾文学奖。

莫言著|浙江文艺出版社|2017

本馆索书号:I247.57/4906

内容简介《蛙》的故事发生在50年代初,通过从事妇产科工作几十年的乡村女医生姑姑万心的人生经历,以新中国近60年波澜起伏的农村生育史为背景,形象地描述国家为控制人口剧烈增长、实施计划生育国策走过的艰巨而复杂的历史过程。同时,成功塑造了一个生动、鲜明的农村妇科医生的形象。

《蛙》的寓意就是生育。“蛙”跟“娃”是同音字,暗示本书是关于娃娃与生育的。“蛙”跟“娲”也同音,在中国神话传说中,女娲是造人的女神,也跟生育相关。“蛙”本身也是多子多福的象征。然而计划生育要做的,却是要扼杀那些未出世的婴儿,这无疑是相互矛盾,极具冲突性的。

《蛙》这部小说的叙事缘起是日本作家杉谷义人到“我”(蝌蚪)的故乡与当地文学爱好者畅谈文学。在结识了“我”的姑姑之后,杉谷义人鼓励“我”以姑姑为素材写出感人的作品。受杉谷义人启发,“我”决定以姑姑的一生为素材,创作一部话剧。“我”遵照杉谷义人的嘱咐,先以书信的方式,把姑姑的故事写给杉谷义人。

《蛙》的结构也很特别,不是常见的“起承转合”式小说结构,而由六个相互关联的部分组成,前五部分是剧作家蝌蚪写给日本作家杉谷义人的信,信中讲述了姑姑的故事。最后一部分,则是蝌蚪创作的一部带有奇幻色彩的九幕话剧《蛙》,作为正文部分结尾的补充。

在小说《蛙》中,作者创作了一系列栩栩如生、生动鲜明的人物形象。尤其是小说的女主人公乡村女医生姑姑万心,姑姑是高密乡实施计划生育国策的主要负责人。因而“姑姑”的人生经历,可以说是农村计划生育的“微缩史”。

作者简介莫言,本名管谟业,1985年,发表成名作中篇小说《透明的红萝卜》 。1986年,发表中篇小说《红高粱》,在文坛引起轰动 。1987年,《红高粱》被张艺谋改编为同名电影,莫言担任编剧 。1988年,《红高粱》获得西柏林国际电影节金熊奖。此后莫言陆续出版了多部优秀长篇小说《红高粱家族》《檀香刑》《丰乳肥臀》《生死疲劳》《蛙》等。