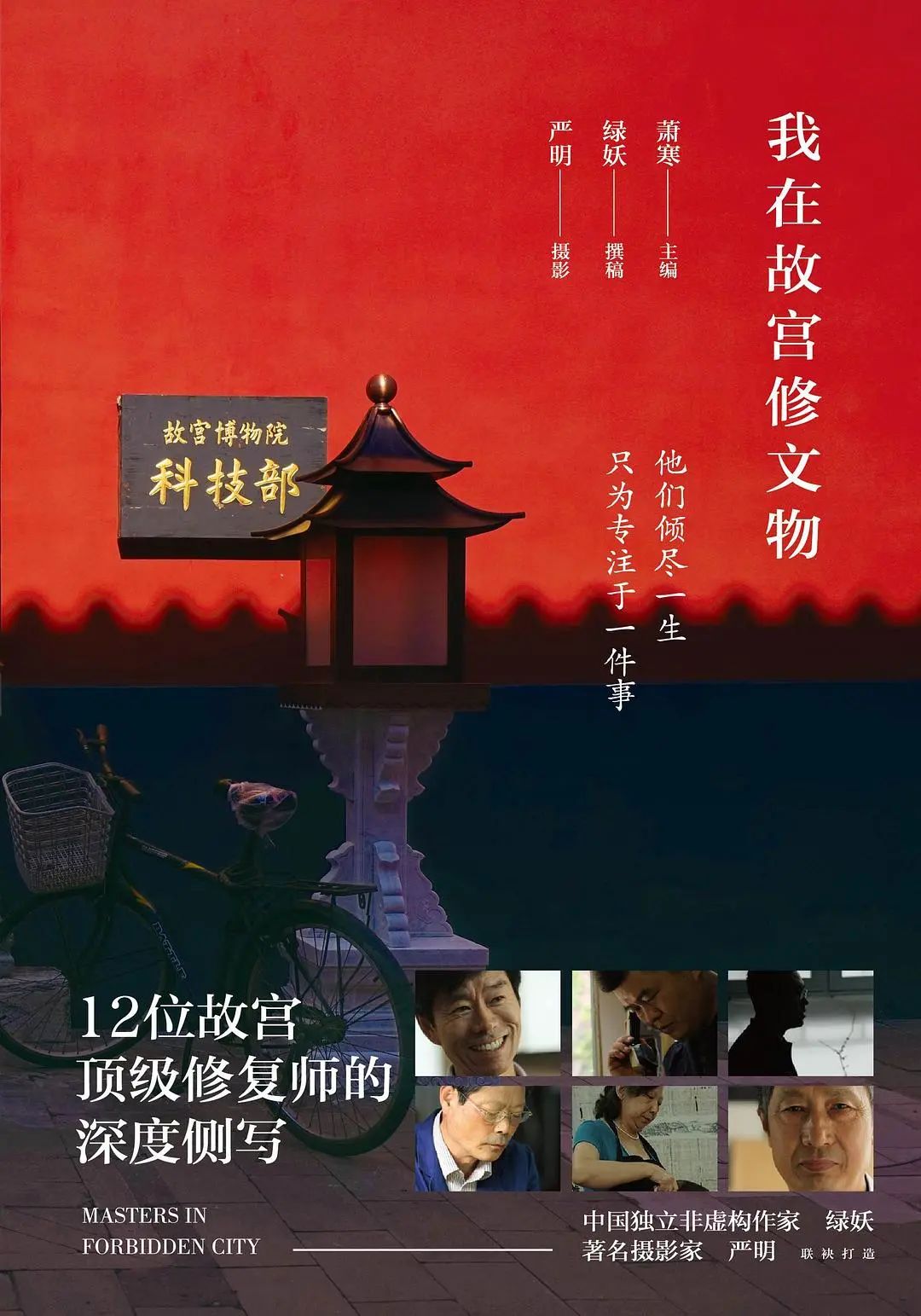

萧寒主编 绿妖撰稿 严明摄影|广西师范大学出版社|2017.01

本馆索书号:G26/6

内 容 简 介

他们是宫里的钟表匠、青铜匠、摹画工、木器工、漆器工……他们已经存在了几百年,却始终不为人知。他们一代一代薪火相传,是我们重要的非物质文化遗产。

宫墙外的世界斗转星移,宫墙内的他们却要用几年的时间摩挲同一件文物。一座钟表上千个零件要严丝合缝;一件碎成一百多片的青铜器要拼接完整;一幅古画要揭一两个月,临摹几年到几十年……

他们或许没有受过高等教育,他们的身上还保留着浓重的匠人气息,他们走出宫墙,和普通人也没有区别,他们用一辈子修复着历代大师被岁月腐蚀的作品,蕞后,他们将自己的痕迹抹去。他们修文物,也修了浮躁的人心。

作 者 简 介

萧寒,纪录片导演。浙江工业大学副教授,画家,主持人,戏剧制作人。所执导《喜马拉雅天梯》(《人民日报》推荐的年度五部电影之一)、《我在故宫修文物》,在各大视频网站点击量高居榜首。

绿妖,获第11届华语传媒大奖新人奖提名。曾走访台湾农村,采访实录《如果可以这样做农民》或“腾讯·商报华文好书”2016年度评委会特别奖。小说《少女哪吒》被李霄峰搬上银幕,入围第19届韩国釜山国际电影节“新浪潮”竞赛单元。另著有散文集《沉默也会歌唱》、长篇小说《北京小兽》等。

严明,摄影家。70后,安徽定远人。侯登科纪实摄影奖、法国“才华摄影基金”摄影奖得主。出版有摄影随笔集《我爱这哭不出来的浪漫》和《大国志》。

现代中国需要工匠精神。一辈子只干一件事儿,这太牛了,现在我们的年轻人可能做不到,三年跳两次槽,一年跳三次槽。这就是为什么年轻观众会一下被打中,都说“献出我的膝盖”、“跪了”。那种耐下心来,不急不躁不赶地去做一件事,这样的气质现在太稀缺了。

——纪录片《我在故宫修文物》导演 萧寒

很有幸,我能近距离地看到这些一流工匠的工作状态,听到他们回忆自己的师父的点点滴滴,工匠的骄傲并不来自炫耀自己修过多少国之瑰宝,而来自更真实的器物,更具体的手感:这件文物我修过,我对得起它,我放心。他们的面貌沉静安详,是在世上找到了安身立命所在的脸。我羡慕这样的面容。

——作家 绿妖

能在故宫“拍文物”,我是幸运的,也满心震撼。长期的心驰神往终于变为抵达:国宝俯仰皆是,人物真实可感。文物总是在时间里越发显露出它们的意义,修复技师们正是用时间使自己的人生完整。他们坐得住、给得起,如此一生……像一个景观、像一个仪式。

——摄影家 严明

文物其实跟人是一样的。中国古代人讲究格物,就是以自身来观物,又以物来观自己。很多人一般都认为文物修复工作者是因为把文物修好了,所以他有价值,其实不见得这么简单。他在修文物的过程中,他跟它的交流,他对它的体悟,他已经把自己也融到里头。

——故宫文物修复专家屈峰