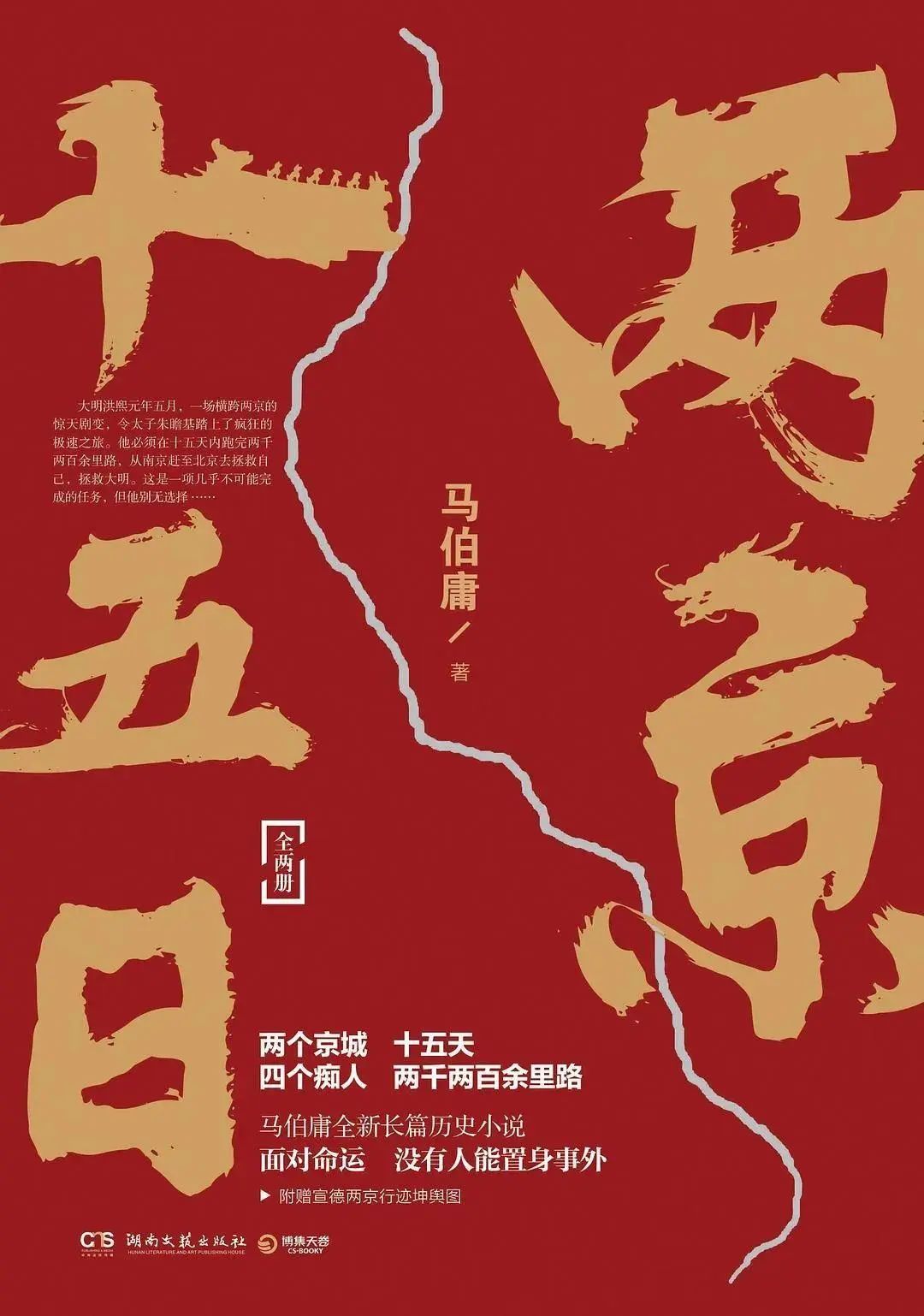

《两京十五日》是马伯庸创作的一本长篇历史小说。

本书故事源于《明史》里关于朱瞻基的一段真实记载——“夏四月,以南京地屡震,命往居守。五月庚辰,仁宗不豫,玺书召还。六月辛丑,还至良乡,受遗诏,入宫发丧。”

史书中的寥寥几字,背后究竟隐藏着怎样的深意?匆匆数句记载,谁才是真正的书写者?

马伯庸著|湖南文艺出版社|2020.07

本馆索书号:I247.53/958:1

馆藏地:综合二阅览室

内容简介

在《两京十五日》中,马伯庸遵循了真实的历史事件和框架,讲述明朝第五位皇帝朱瞻基登基前的惊险经历。他的父亲临终前在北京,朱瞻基自己在南京,相距两千多里。

同时,他有一个战功赫赫、军中威望极高的叔叔也在北京,自己差点成了第二个朱允文。从南京到北京即是“两京十五日”里的“两京”。史书中对这段经历一笔带过,于是作者自己脑补了“十五日”。

大明洪熙元年,太子朱瞻基宝船在南京秦淮河畔被炸沉,朱瞻基幸运逃过爆炸,然后此时天子仁宗病危消息传来,一场横跨两京的惊天剧变令太子踏上了疯狂的极速之旅。他必须在15天内跑完两千两百余里路,从南京赶至北京去拯救自己,拯救大明!

千里长河,星夜奔驰,四面楚歌,命悬一线。太子这一场沿着大运河的极速奔跑,跑出了皇权与民意的博弈,跑出了宫闱与官场的心机搏杀,跑出了纠葛数十年的复杂恩怨,也跑出了从崇高到卑贱的幽微人心。

这是一个小捕快、一个女医生、一个芝麻官和一个当朝太子的心灵之旅,一幅描绘明代大运河沿岸风情的鲜活画卷。

精彩摘录

1.听说河南有些地方,如果旱了,就把龙王像从庙里拖出去打一顿,打到下雨为止。于谦道:“我朝民风,大多不是诚信敬拜,倒像是和神佛做生意。你遂了我的愿,我给你重塑金身;我的事没办成,就打上门来砸了这烂泥胎。可见民如何,还在于圣贤教化啊。

2.一个普通百姓的日常吃喝用度,皆出于自家之手,不必出村头方圆五里,那么帝力和他有什么关系?皇帝是谁?大明又是什么?若这老农平日可吃到松江白粮,节庆有剑南醇酒,病了可服辽东人参,闺女出嫁能扯件江南的湖绉马面裙,儿子骑着陕甘青马,手执遵化镔铁大刀,他心目中的世界,可还只是村中一隅?可会知道天下之广,大明之盛?可会在上元、中秋遥祝天子万寿?——漕河之利

3.朱瞻基听得瞠目惊舌,没想到有这么一手。他从前听东宫师傅说过,地方上有些胥吏暗中窃取粮食,等到查账时便一把火烧了,落个死无对证。当时他还觉得过于胆大妄为,没想到还有更高明的手段。焚烧库房,只能瞒一时之贪;借帽取底,却能年年岁岁长享其利,付出的无非是几条人命罢了。

4.此时天色已然黑透,浓墨般的云遮住星光与月色,抹去了一切轮廓和细节。即使行人面对面站着,也难以看清面孔。对这一队胆战心惊的逃亡者整个城区正涌动着一阵阵不安的涟漪,好似午时那场爆炸的余波久久未平。假如有人可以俯瞰整个南京城,会看到一大片黑暗中点缀着许多小亮点,每一个亮点都状表了一队举着火把的队伍。他们气势汹汹地流过每一条巷道,闯入每一户人家。

5.战场有着极其独特的气场。当你置身其中时,会不由自主地失去“自我”意识,什么都忘掉了,你会变成大浪中的一滴水,大风中的一粒沙子,一具被战鼓旗号操控的傀儡,只知木然搏杀,直到气绝或力竭。